Beobachtungsprojekt Phänologie

Willkommen bei der Informationssammlung zu unserem Beobachtungsprojekt (Monitoring) zur Phänologie, das NABU|naturgucker in Kooperation mit dem → Deutschen Wetterdienst (DWD) durchführt.

Unter dem Begriff „Phänologie“ beschäftigen wir uns mit der Frage, wie die Jahreszeiten tatsächlich auftreten – nicht in Form von Kalenderdaten, sondern in Form von Wachstum und Entwicklungen in der Pflanzenwelt. So läutet z. B. die Blüte der Hasel den Vorfrühling ein und die Apfelblüte den Vollfrühling – unabhängig davon, ob diese 10 Tage früher oder später zu beobachten sind. Und zu beobachten ist in der Tat, dass sich der Blühbeginn einiger Pflanzenarten immer weiter auf frühere Zeitpunkte im Jahr verlagert. Darin zeigt sich nicht nur der Einfluss des Wetters, sondern der langfristige Einfluss des Klimas und Klimawandels auf Abläufe in der Natur. Gemeinsam mit unserem Partner richten wir ein Projekt aus, um diese Entwicklungen im Blick zu behalten und zu untersuchen. Helfen Sie mit und melden Sie uns ihre Beobachtungen!

Beobachtungsaufgaben

Weil das Phänologie-Monitoring ein umfangreiches Artenrepertoire umfasst und das gesamte Jahr über stattfindet, sind die Aufgabenstellungen auf die jeweiligen phänologischen Jahreszeiten abgestimmt. Im Folgenden finden Sie die aktuellen und bald darauf anstehenden Beobachtungsaufgaben. Gern können Sie Ihre Beobachtungen direkt über unser bebildertes Meldeformular an uns übermitteln. Der Vorteil der Nutzung dieses Formulars ist, dass Sie nicht bei NABU-naturgucker.de registriert und angemeldet zu sein brauchen, um Ihre Beobachtungen zu melden. Darüber hinaus unterstützt Sie das Formular dank der darin eingebetteten Bilder beim Erkennen der Zielarten.

Wenn Sie im Formular am Computer auf eines der Artbilder klicken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie alle auf NABU-naturgucker.de vorliegenden → bestimmungsrelevanten Fotos/Videos der jeweiligen Art sehen können. Somit haben Sie die Möglichkeit, Bildmaterial anzuschauen, das Ihnen typische Merkmale der jeweiligen Arten zeigt.

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, Ihre Beobachtungen alternativ wie gewohnt über unsere Webseite → NABU-naturgucker.de oder mittels einer unserer Apps zu melden.

Die folgende Gesamtübersicht aller Zielarten und Vegetationsphasen unseres Phänologie-Monitorings ermöglicht es Ihnen, sich einen Überblick über das große Ganze zu verschaffen.

Aufgabe Vollfrühling

Laut Kalender ist bereits Frühling, wenn der phänologische Vollfrühling beginnt. Geprägt ist er dadurch, dass die Apfelblüte (Malus domestica) beginnt. Außerdem blühen der Gewöhnliche Flieder (Syringa vulgaris) sowie etwas später die Himbeere (Rubus idaeus). Bei der Stiel-Eiche (Quercus robur) ist nun auch der Beginn des Blattaustriebs zu beobachten. Am Boden sind weitere Frühblüher zu finden, darunter Lerchensporne (Corydalis), Blausterne (Scilla) und Märzenbecher (Leucojum vernum). Der Bär-Lauch (Allium ursinum) zeigt Knospen und beginnt später zu blühen.

Nicht überall setzt der Vollfrühling gleichzeitig ein. Vielmehr wandert er aus südlicher Richtung in nördliche Gefilde. Meist beginnt er seine „Reise“ Ende Februar im Südwesten von Portugal, um dann rund 90 Tage später Finnland zu erreichen. Demnach bewegt er sich mit einer Geschwindigkeit von 40 km pro Tag nordwärts durch Europa.

Im Rahmen des Monitorings melden Sie bitte die Beobachtungen folgender Pflanzenarten auf NABU-naturgucker.de:

- Blühbeginn Kultur-Apfel

- Blüte Bär-Lauch.

Sie können dabei entweder Beobachtungen zu beiden genannten Arten melden oder nur zu einer – jede Beobachtung zählt!

Wichtig ist hierbei, was unter Blühbeginn zu verstehen ist: Gemeint ist damit der Zeitpunkt, zu dem die ersten Blüten eines Exemplars der jeweiligen Pflanzenart geöffnet sind. Die ersten Blüten sollten sich an mindestens drei Stellen der beobachteten Pflanze bereits voll geöffnet haben. Somit sind die Staubgefäße zwischen den geöffneten Blütenblättern gut sichtbar, sofern sie groß genug sind, um mit dem bloßen Auge erkannt zu werden. Das ist beim Kultur-Apfel meist problemlos einschätzbar.

Etwas anders verhält es sich beim Bär-Lauch. Es wächst meist in größeren Gruppen, weshalb der Blühbeginn für die einzelnen Exemplare nicht leicht zu definieren ist. Aus diesem Grunde wird im Monitoring die Blüte erfasst: Innerhalb einer (größeren) Ansammlung des Bär-Lauchs sollte mindestens die Hälfte aller Blüten voll geöffnet sein.

Hinweis: Falls die von Ihnen beobachteten Pflanzenexemplare noch nicht blühen, sondern lediglich erst Knospen zeigen, können Sie diese Beobachtungen trotzdem auf NABU-naturgucker.de melden. Geben Sie dann bitte als Detail „knospend“ an.

Hier finden Sie → Beschreibungstexte der Zielarten.

Aufgabe Frühsommer

Die phänologische Jahreszeit des Frühsommers wird dadurch gekennzeichnet, dass bereits Gräser blühen, darunter der Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Außerdem blühen etliche weitere Pflanzenarten, von denen zwei bei diesem Beobachtungsprojekt in den Fokus gerückt werden. Wir möchten Sie deshalb darum bitten, Ihre Beobachtungen folgender Pflanzenarten auf NABU-naturgucker.de zu melden:

- Blühbeginn – 1. Dolde zur Hälfte aufgeblüht beim Schwarzen Holunder

- Blühbeginn Eberesche.

Sie können dabei entweder Beobachtungen zu beiden genannten Arten melden oder nur zu einer – jede Beobachtung zählt!

Wichtig ist hierbei, was unter Blühbeginn zu verstehen ist: Gemeint ist damit der Zeitpunkt, zu dem die ersten Blüten eines Exemplars der jeweiligen Pflanzenart geöffnet sind. Beim Schwarzen Holunder hilft Ihnen bei der Einschätzung die Faustregel, dass die erste Dolde zur Hälfte aufgeblüht sein soll. Hinsichtlich der Eberesche gilt, dass sich an mindestens drei Stellen der beobachteten Pflanze die ersten Blüten bereits voll geöffnet haben sollten.

Hinweis: Falls die von Ihnen beobachteten Pflanzenexemplare noch nicht blühen, sondern lediglich erst Knospen zeigen, können Sie diese Beobachtungen trotzdem auf NABU-naturgucker.de melden. Geben Sie dann bitte als Detail „knospend“ an.

Hier finden Sie → Beschreibungstexte der Zielarten.

Projektzeitraum

Da der Fokus auf mehreren Pflanzenarten und unterschiedlichen Vegetationsphasen liegt, erstreckt sich die Laufzeit des Phänologie-Monitorings von NABU-naturgucker.de und des DWD über das gesamte Jahr. Oft können die ersten Arten bereits im Januar beobachtet werden, die letzten sind bis in den November oder Dezember hinein in der entsprechenden Phase zu sehen. Sie können mit Ihren Beobachtungen vom Jahresbeginn bis zum Jahresende wertvolle Beiträge zu dem Beobachtungsprojekt leisten.

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |

Hintergründe zum Projekt

Früher haben die Menschen die Natur sehr genau beobachtet, um rechtzeitig die Saat auszubringen oder den richtigen Zeitpunkt für die Ernte abzupassen. Wann welche Pflanzen erstmals blühen, war für sie oft wichtiger als ein Kalender. Denn abhängig vom Witterungsgeschehen des jeweiligen Jahres in der betrachteten Region kann der Blühbeginn einer Pflanzenart ein wenig früher oder später als im durchschnittlichen Mittel stattfinden. Einen fixen, allgemeingültigen Termin gibt es nicht.

Seit einigen Jahren verlagert sich der Beginn der Blütezeit einiger Pflanzen zusehends auf frühere Zeitpunkte im Jahr. So berichtete beispielsweise das SWR-Magazin „Planet Wissen“ schon im März 2014 über das Phänomen der immer früher stattfindenden Apfelblüte. Demzufolge habe sich der durchschnittliche Blühbeginn innerhalb der vergangenen 30 Jahre um zehn Tage nach vorn verschoben, siehe → Quelle. Dies belegt: Wann Pflanzen ihren Blühbeginn haben, ist nicht nur eine Frage des Wetters, sondern auch des Klimas – oder eben des Klimawandels.

Gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD) führt NABU-naturgucker.de seit 2018 ein Projekt durch, in dessen Rahmen Beobachtungsdaten zu bestimmten Pflanzenarten gesammelt werden sollen. Es geht dabei um die Phänologie, also um die im Jahresverlauf auftretenden Wachstums- und Entwicklungserscheinungen ausgesuchter Pflanzenarten. Hierbei wird das Jahr nicht nur in vier Jahreszeiten unterteilt, sondern in deutlich feiner abgestufte phänologische Jahreszeiten. Jede dieser phänologischen Jahreszeiten wird durch eine sogenannte Leitphase eröffnet, zum Beispiel der Vorfrühling durch die Blüte der Gewöhnlichen Hasel (Corylus avellana), siehe hierzu auch der Beitrag → Die phänologische Uhr auf der Webseite des DWD.

Wer sich an unserem Phänologie-Beobachtungsprojekt beteiligen und Beobachtungsdaten – am besten immer aufgewertet mit Belegbildern – melden möchte, den bitten wir darum, die Aufmerksamkeit auf spezifische Aspekte im Zusammenhang mit den Zielarten zu richten. Welche dies sind, wird unter „So geht´s“ detailliert erläutert. Diese Details zu erfassen, ist ungemein wichtig, damit sich eine homogene phänologische Datensammlung ergibt, die wissenschaftlich ausgewertet werden kann. Freilich können Sie darüber hinaus all Ihre weiteren Beobachtungen anderer Arten ebenfalls auf NABU-naturgucker.de dokumentieren.

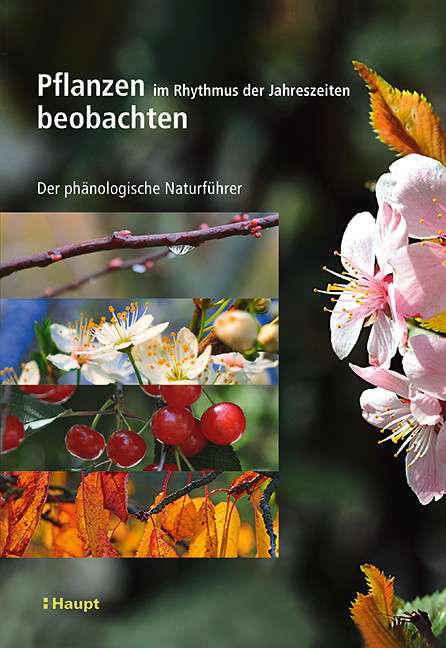

Buchtipp zum Thema Phänologie

Falls Sie selbst gern phänologische Beobachtungen sammeln oder Ihr Wissen über die Phänologie aufbauen beziehungsweise erweitern möchten, dann könnte das im Haupt Verlag erschienene Buch „Pflanzen im Rhythmus der Jahreszeiten“ genau das Richtige für Sie sein.

Dieses 272 Seiten umfassende Werk vermittelt in kompakter und allgemein verständlicher Form das wichtigste Hintergrundwissen und stellt 60 Pflanzenarten sowie deren relevante Entwicklungsstadien in Wort, Bild und Zeichnung vor.

Das Autor*innenteam legt nicht nur Wert darauf, komplexe Zusammenhänge leicht nachvollziehbar darzulegen. Es werden auch jede Menge hilfreiche Tipps für die Praxis gegeben. So wird es leichter, sich in die Regeln einzuarbeiten, die der zielgerichteten Datenerfassung als Basis dienen und sowohl von interessierten Naturbeobachtenden als auch von hauptberuflich Forschenden genutzt werden.

Hier geht es zu unserer → Rezension dieses Buches. Auch direkt beim Verlag können Sie sich → über das Buch informieren oder es auf Wunsch dort direkt bestellen.

Weshalb Name und E-Mail-Adresse beim Melden wichtig sind

Vielleicht fragen Sie sich, weshalb Sie beim Melden Ihrer Beobachtungen mithilfe unserer Web-App Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben müssen. Das hat wichtige Gründe:

- Wir sind dazu verpflichtet, die gesetzlichen Vorgaben zur Kennzeichnung Urheberrecht zu befolgen. Das bedeutet, auf unserer Webseite dargestellte Beobachtungen und Bilder müssen mit den Namen der Melder*innen gekennzeichnet werden. Hintergrundinformationen dazu finden Sie in einem → Beitrag zu diesem Thema.

- Alle mithilfe der Web-App gemeldeten und auf NABU-naturgucker.de veröffentlichten Beobachtungen und Bilder werden der Forschung und dem Naturschutz zur Verfügung gestellt. Bei der Auswertung der Daten kann es geschehen, dass sich Rückfragen zu einzelnen Sichtungen ergeben. Dafür ist es wichtig, dass wir Sie per E-Mail erreichen können. Sollen Ihre Daten in einer wissenschaftlichen Publikation zitiert werden, erfolgt dies in der Regel wegen der Urheberrechtsvorgaben mit Namen; siehe dazu auch Punkt 1.

Grundsätzlich behandelt NABU-naturgucker.de Ihre personenbezogenen Daten so, dass die Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union erfüllt sind. Hier finden Sie unsere → Datenschutzerklärung.

Die NABU|naturgucker-Akademie ist ein Online-Lernort für Naturbegeisterte mit vielfältigem Angebot. Dabei entscheiden Sie, wann und wie viel Sie lernen möchten. Sämtliche Inhalte stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung.

Für alle, die gern ihr Wissen über Pflanzen ausbauen möchten, gibt es das gleichnamige umfangreiche Lernthema – klicken Sie sich rein!